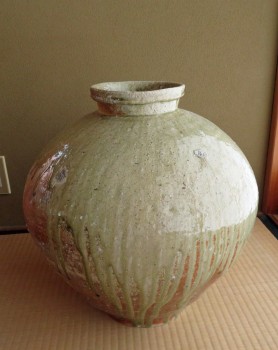

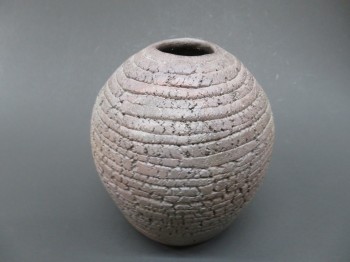

澤 克典(さわ かつのり)氏の作品を紹介します。

信楽では今桜が見頃になり華やかな桜色の空気に包まれています。

その脇でゆきやなぎ、さんしゅう、きぶし、みずき、くろもじが

小さい可愛い花を精いっぱい咲かせ春らしい景色を作っています。

遠出をして花見をすることもできず、

もっぱら散歩を兼ねて一人花見を楽しんでいます。

ゆっくりと美しい桜を愛でながらそよ風に吹かれ

暖かな日差しに包まれているだけで

ただただ幸せで平和なひと時。

良い季節になりましたが喜べないことの多い日々の情報。

やわらかい芽を吹き美しい花を咲かせる草木に励まされながら

何か少しでも新しいことにチャレンジしていきたいと。

くろもじの花の香りがやさしく匂っています。

(ゆきやなぎ)